ماذا بعد تسليم السلاح؟ هل ستنسحب “إسرائيل” من الأراضي المحتلة؟ هل ستتوقّف “إسرائيل” عن الخروقات البرية والجوية والبحرية والاغتيالات والقتل اليومي؟ هل ستتوقّف “إسرائيل” عن زرع شبكات التجسّس والتخريب في لبنان؟

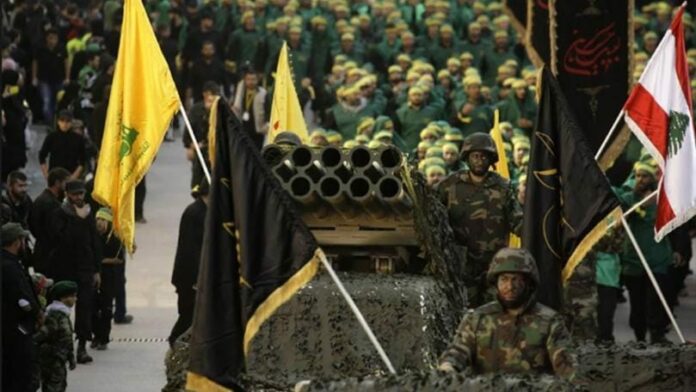

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان وحتى اليوم، يثار سؤال حول جدوى المقاومة في حماية البلاد، في ظلّ استباحة العدو للسّيادة اللبنانية وارتكابه اعتداءات واغتيالات وهجمات مستمرة شملت كامل الأراضي اللبنانية من جنوبها إلى أقصى الشمال.

يثير هذا الواقع تساؤلات عميقة، ولا سيّما أنّ لبنان يعيش تحت النار وقائمة ضحايا العدوان تمثّل نزيفاً مستمراً من الدماء والخسائر، إلى جانب مشاعر القلق والخوف وانعدام الشعور بالأمن، ما يترك آثاراً نفسية ومعنوية ويقود إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل والوجود.

يستغلّ أصحاب دعاوى نزع السلاح هذا الواقع ليُرَكِّزوا مفهوماً مفاده أنّ القضية لم تعد مسألة حقوق بل قدرة وإمكانية. وفي ظلّ استحالة ردّ العدوان يُرى أن لا خيار سوى ما يُسمّى “سحب الذرائع”—أي تسليم السلاح—على أمل أن يؤدّي ذلك إلى حماية لبنان ووقف النزيف.

هذه السردية دفعت قيادة المقاومة إلى تنبّه مبكر لما تحمله من مخاطر، إذ تهدف في الواقع إلى تحقيق هدفين معاً: الأول إسقاط المشروعية الوطنية للمقاومة وتصويرها على أنها عبء؛ والثاني تحويل الصراع إلى شأن داخلي ووضع المقاومة في مواجهة مع شعبها ودولتها.

تعاملت المقاومة بحكمة مع هذا التهديد حين أكّدت دعمها للدولة وحمَّلتها المسؤولية في حماية البلاد، معتبرةً أنّ عليها استخدام كلّ أدواتها للحفاظ على السيادة والاستقلال. كما أظهرت المقاومة مرونة كبيرة تجاه استحقاقات وطنية عديدة متجاوزة الكثير من التحفّظات، فساهمت في انتخاب رئيس للجمهورية، وشاركت في الحكومة، وتعاونت بشكل إيجابي مع الجيش اللبناني.

أدّى هذا الأداء إلى تعطيل مشروع استهداف المقاومة عبر تحويل الصراع إلى الداخل، وفي الوقت نفسه كشف عن النوايا الحقيقية لأصحاب مشاريع نزع السلاح الذين يحمّلون المقاومة المسؤولية، معتبرين أنّ احتفاظها بالسلاح يشكّل ذريعة للاستمرار في العدوان. وبعضهم لا يتردّد في المطالبة بسحب وإسقاط كلّ عناصر القوة المتبقّية، حتى لو أدى ذلك إلى انكشاف لبنان كلياً، رغم الوقائع التي بيّنت أنّ هذا العدو لا يلتزم بأيّ تعهّد أو اتفاق، وأنّ الضمانات الأميركية والدولية عديمة المعنى في ظلّ الانحياز الواضح إلى جانب “إسرائيل”.

يتنكّر هؤلاء أيضاً لحقائق التاريخ، وأبرزها أنّ المقاومة كانت الخيار الوحيد الذي قدّم نموذجاً فعلياً للحماية.

بالعودة إلى السياق التاريخي، يمكن اعتبار تفاهم تموز — الذي لم يكن مكتوباً — والذي أُقرَّ بعد حرب “تصفية الحساب” التي استمرت سبعة أيام عام 1993، وقضى بتحييد المدنيين عن الهجمات العسكرية بين طرفي النزاع، النواة التأسيسية الأولى لحماية المدنيين اللبنانيين. وقد تبنّى رئيس حكومة العدو آنذاك إسحاق رابين موقفاً أعلن فيه أنّ “جيشه” أصبح كـ “كيس ملاكمة” في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان.

تحوّل هذا التفاهم الشهير بعد عملية “عناقيد الغضب” عام 1996 إلى تفاهم مكتوب، وأنشئت لجنة مراقبة شملت لبنان والعدو الإسرائيلي إضافة إلى فرنسا وسوريا. وهكذا أصبحت حماية المدنيين أشبه باتفاقية مكتوبة برعاية دولية، وحكم هذا الاتفاق قواعد الاشتباك جنوباً حتى التحرير الكامل عام 2000. وتعاقبت في تلك الفترة حكومات يمينية بزعامة نتنياهو وأخرى يسارية بزعامة إيهود باراك، وكلا الرجلين التزما بهذا الاتفاق، تصاعدت في ظلّه عمليات المقاومة حتى تحقّق التحرير عام 2000.

لم تغيّر حرب لبنان الثانية عام 2006 هذه المعادلات بل ساهمت نتائجها بتكريس حماية المدنيين لمدّة امتدت نحو 18 عاماً، فشهِد الجنوب ولبنان فترة هدوء قلّ نظيرها منذ قيام كيان العدو عام 1948. وفي ظلّ هذه المعادلات نفّذ لبنان أوسع عملية إعادة إعمار شملت كامل المناطق المتضررة من العدوان إلى آخر شبر على الحدود، فعادت القرى والمدن أجمل ممّا كانت .

كانت هذه الحماية المستدامة التي وفّرتها المقاومة من عام 1993 حتى عام 2023 حماية فعلية وواقعية ومادية أثبتتها التجربة والوقائع، ولا يجوز التنكّر لها أو حذفها من سردية الصراع التاريخية.

اليوم تبدّلت معادلات الحماية بعد “طوفان الأقصى” ودخلت المنطقة تحوّلات كبرى، وهذا ما تنبّهت له المقاومة وترجمته بأداء مدروس في معركة الإسناد، ثمّ بالالتزام بما وافقت عليه الحكومة اللبنانية من اتفاقية وقف الحرب.

لكن ذلك لا يعني مطلقاً التخلّي عن أوراق القوة من دون تأمين صيغة مناسبة لحماية لبنان، والتي تقع مسؤوليتها أولاً على الدولة. المسؤولية الوطنية تقتضي أن تقدّم السلطات رؤية شاملة وواضحة وقابلة للقياس عن كيفية حماية لبنان. رؤية لا تقوم على تمنيات أو جمل إنشائية، بل على وقائع مادية محسوسة يلمسها كلّ مواطن لبناني في كلّ أراضي البلاد حتى آخر شبر على الحدود.

إذا لم تقدّم السلطة هذه الرؤية الموثوقة، فلا يمكن أن يُطلب من المقاومة التخلّي عن مسؤولياتها ودورها، وهي التي أثبتت جدواها في محطات مفصلية. صحيح أنّ المتغيّرات الحالية تتطلّب إعادة تقييم لطبيعة ودور وأداء المقاومة وكيفية تجاوز التحوّلات وإعادة ترميم قدراتها وتحقيق التعافي المطلوب لاستعادة المعادلات التي أرست حماية لبنان سابقاً، لكنّ الصحيح أيضاً أنّ المقاومة، في سياق التقييم والتعافي، لا يمكنها القفز في المجهول لمجرّد أنّ بعض من هم في السلطة يشعرون بالتعب أو الرغبة في إرضاء قوى خارجية.

الكرة الآن في ملعب دعاة حصرية السلاح والمنادين بالاعتماد على الشرعية الدولية والمجتمع الدولي. على هؤلاء تقديم رؤيتهم لحماية لبنان، وتقديم إجابات واضحة حول كيفية التعامل مع سيادة لبنان بدل الاكتفاء بمهاجمة المقاومة والضغط عليها تماشياً مع ضغوط خارجية.

من أبرز الأسئلة:

ماذا بعد تسليم السلاح؟ هل ستنسحب “إسرائيل” من الأراضي المحتلة؟

هل ستتوقّف “إسرائيل” عن الخروقات البرية والجوية والبحرية والاغتيالات والقتل اليومي؟

هل ستتوقّف “إسرائيل” عن زرع شبكات التجسس والتخريب في لبنان؟ وهل ستسمح للبنان بالاستثمار في نفطه وغازه والاستفادة من مياه الحاصباني والوزاني؟

هل ستُتاح إعادة الإعمار؟ وما مستقبل القرى الحدودية؟ وهل ستعترف “إسرائيل” بالحدود الدولية جنوباً وتقبل بها؟

وماذا لو رفضت “إسرائيل” ذلك وطرحت مطالب أخرى على طريقة ما حصل في سوريا، مثل التدخّل بحجة وجود تهديد أمني والمطالبة بالسيطرة على أراضٍ لبنانية باعتبارها “مستلزمات أمنية”، أو اللجوء إلى قصف مناطق بذريعة الدفاع عن مكوّن معيّن؟

ما هي أجوبة السلطة ودعاة حصرية السلاح عن هذه الأسئلة؟ ما هي ضماناتهم، وما هي أوراق قوتهم، وعلامَ يعتمدون؟

إلى أن تُقدّم الإجابات عن هذه الاسئلة تبقى المقاومة الخيار الأنسب والأقدر على الحماية، ولا يجوز التفريط بها حتى يقدّم المطالبون بنزع سلاحها البديل الملائم.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي صاحبها حصراً